倉庫の無骨さを、解き放つ。

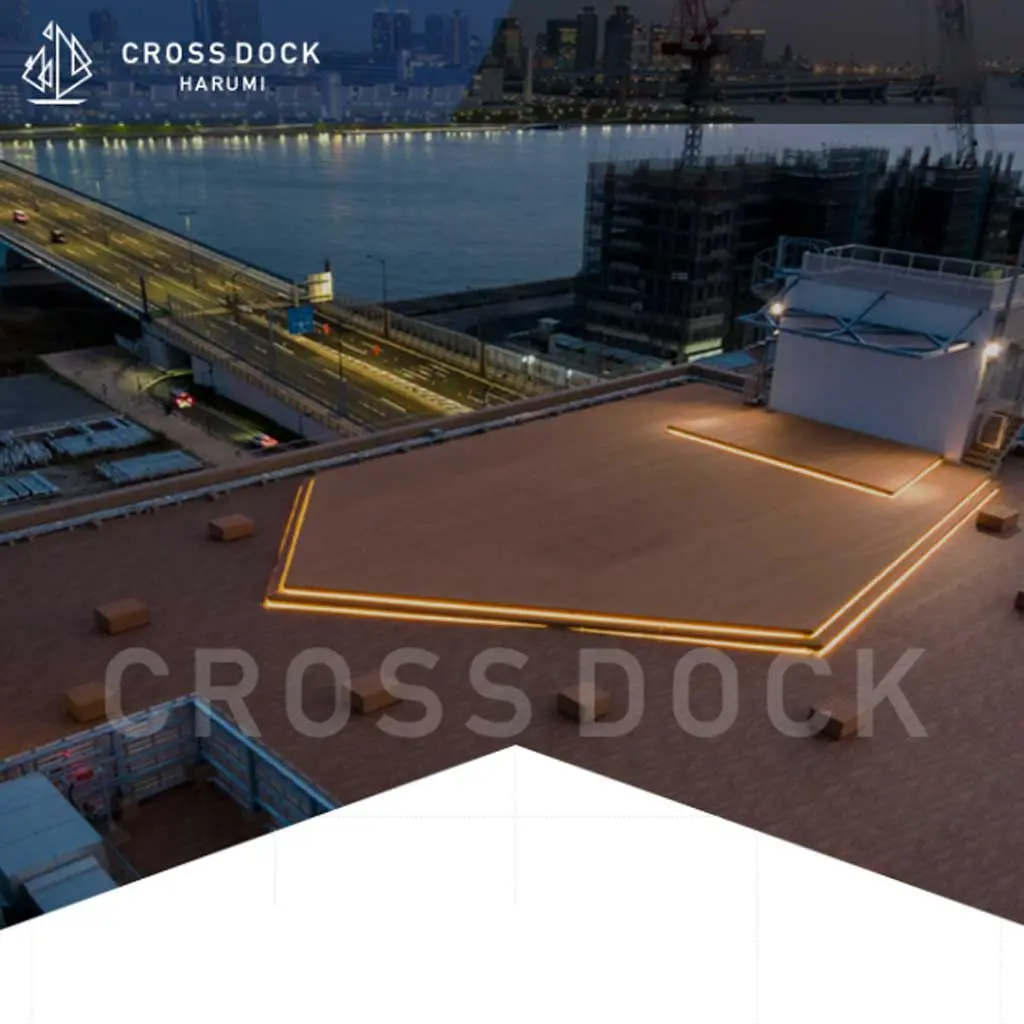

こんにちは、マツザワです。東京・晴海のリノベーション複合施設「CROSS DOCK HARUMI」。その公式サイトは、“イベントスペース × 賃貸オフィス × 地域の文脈”を気持ちよく束ねる情報設計が印象的でした。今日は、サイト体験の手触りをデザイン視点でメモしておきます。

ファーストビューは「用途で選ばせる」

トップは余白たっぷりのビジュアルとともに、「イベントスペース/壁面広告」「賃貸オフィス」「活用事例」といった導線がすっと目に入る構成。施設の魅力を語る前に、“使い道”で選びやすくするUXです。「晴海の歴史と未来」「サステナビリティ」「会社案内」「アクセス」「お問い合わせ」も上部ナビにまとめ、一次目的と二次情報の優先度がきれいに整理されています。

1Fイベントスペース:スペックが一目でわかるUI

「CROSS DOCK HALL(1F)」のページは、広さ(1,160㎡)や収容人数(700名)を数値でドンと提示。「料金表ダウンロード」「利用規定」「仮押さえ書」へのボタンも同じ折りに置き、検討→問い合わせの距離を短くしています。コンセプトムービーで空間のスケール感を補完するのも◎。

賃貸オフィス:物件情報の“透明性”で信頼を積む

オフィスの詳細ページでは、所在地、建築規模(地上6階)、敷地面積(3,933坪)/賃貸面積(3,426坪)、主要用途(オフィス・ホール・カフェ・レストラン)、耐震(最新耐震基準工事実施)、竣工(2018年10月)まで開示。写真の見せ場と数値の信頼感を両立する“BtoBに強い”作りです。

活用事例:カード設計で「使い勝手」を伝える

「活用事例」は、カテゴリ(イベントスペース)×ジャンル(撮影/スクール/パーティー)で横断検索できるUI。カード型で事例を並べ、実際のレイアウトや導線処理が想像しやすい構成です。記事詳細では実施内容と写真を中心に、空間のフレキシビリティが伝わるトーンでまとめられています。

晴海という“場”のストーリーを編み込む

施設単体の魅力だけでなく、「晴海の歴史と未来」という読み物コンテンツを用意。湾岸エリアの変遷やこれからの街づくりの視点を添えることで、イベントや入居の意思決定に“場所を選ぶ理由”を与えてくれます。商用サイトに地域の文脈を重ねるこの一手は、記憶に残るブランディングとして効いてきますね。

アクセス情報は“徒歩・車・バス”を並列提示

「アクセス」ページは、都営バス「ホテルマリナーズコート東京前」徒歩1分、都営大江戸線「勝どき」A3b出口徒歩13分、首都高速・豊洲ICから約5分といった複数手段の所要を同じ目線で並べる作法。イベント動員の現場では“最短手段が人によって違う”ので、この見せ方は親切です。

トーン&マナー:無垢な空間に寄り添うビジュアル

写真は“倉庫をひらいた無垢さ”を活かし、空気感が伝わるカットを主役に。余白設計はゆったり、色数は抑えめ。英字見出しと日本語本文の混排も過度に装飾せず、利用シーンの想像を妨げないトーンで統一されています。装飾より「使い勝手」と「規模感」。強いです。

コンバージョン動線:検討→問い合わせの段差をなくす

トップから各詳細、そして「お問い合わせ」まで、ボタンの文言・配置・数が過不足なく整理され、迷子になりにくい。イベント側は“資料DL → 規定確認 → 仮押さえ → 問い合わせ”の順で、そのまま進めるのが気持ちいい導線です。問い合わせ先の明記(メール)も即効性があります。

今日のまとめ

“大きな箱を、ひらいたまま使い切る”。CROSS DOCK HARUMIのサイトは、この施設の本質をそのままUIに落とし込み、「用途で選ぶ→規模を確かめる→すぐ動ける」という一連の体験が滞りなく流れる設計でした。イベント主催者やロケハン担当、そしてオフィス検討者にとって、余白のある見せ方=余計なノイズがないことは、それだけで価値。晴海という街の文脈まで含めて、気持ちよく“次の一手”に導くサイトだと感じました。